群馬県立前橋高等学校

2023年7月の記事一覧

第59回優曇華

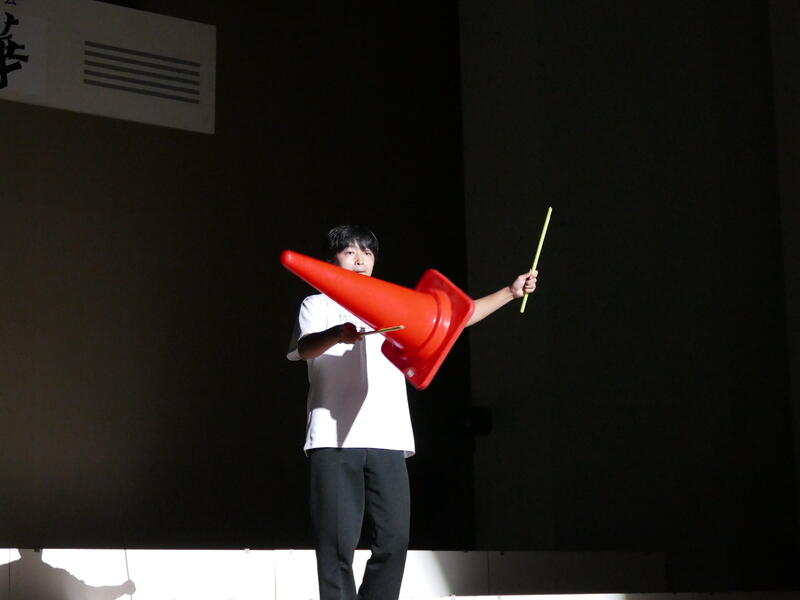

7月23日(日)に、ベイシア文化ホールにおいて第59回優曇華が開催されました。

優曇華は吹奏楽部、音楽部、ギター・マンドリン部の音楽3部合同の演奏会で、大道芸部と演劇部、そして生徒会本部と学芸委員、応援団の協力により運営しています。今年は入場制限を設けずに実施したため、多くのお客さんに来場頂き、盛大に開催することができました。ありがとうございました。

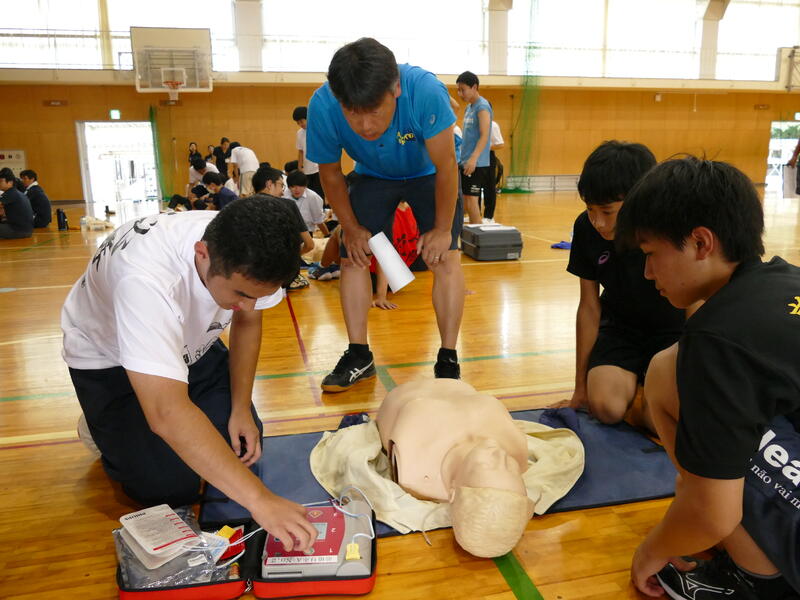

救命救急法講習会

7月21日(金)に前橋赤十字病院高度救命救急センターに勤める医師3名を講師として迎え、講習会を実施しました。参加者は運動部の代表生徒2名と顧問でした。

心肺蘇生法(AED&BLS)、アナフィラキシー、熱中症について実習を交えながら講習して頂きました。暑い中でしたが、参加者は熱心に取り組んでいました。

1学期終業式

7月20日(木)に終業式が行われました。校長先生から夏季休業を前に生徒に対して、各自がより一層自覚を強く持ち行動するようにお話がありました。

また、終業式の前には全国大会及び関東大会に出場する生徒に対しての壮行会が行われました。

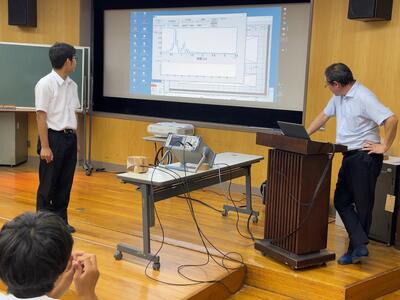

第1回 土曜AL

7/15(土)に第1回土曜AL(アクティブラーニング)が行われました。

本校では以下の8つの講座に加え、課題研究などに取り組む生徒もいます。

【実施した講座】

①「見えないところを見る技術」群馬大学理工学府 三輪 空司 様

②「医療問題勉強会」(キャリアメディカル)

③「日本の宇宙開発とJAXAの役割」NPO法人宇宙アドバイザー協会 代表 冨永 和江 様

④「税理士とは?」関東信越税理士会群馬県支部連合会 会長 鴻田 敦 様

⑤「食用コオロギと使った昆虫食とSDGsの関わり」株式会社 FUTURENAUT CEO 櫻井 蓮 様

⑥「ロボットリハビリテーションの実現に向けたブレインマシンインターフェース技術の開発」(サイエンスダイアログ)前橋工科大学・工学部生命工学領域 Dr. Jue GAO (Mr.)

⑦「英語でのプレゼンテーションスキルを磨きましょう!」群馬パース大学 アンドリュース・デビッド 様

⑧「心理学入門 -高校時代に乗り越えるべき課題について-」群馬パース大学 竹居田 幸仁 様

↑①講座のレーダのデモ実験

↑①講座の様子

第3学年進路講演会

7月12日(水)に3学年の生徒を対象とした進路講演会が行われました。講師に駿台予備学校の斎藤昌一様をお迎えし、「第一志望合格に向けて」という演題で講演をして頂きました。次年度入試の変更点や駿台講師からの各教科の学習アドバイスなど半年後に入試を控えた生徒達は熱心に聞き入っていました。

・「本校のスクールカウンセリング」を掲載しました。(4/7)

・荒天等時の基本的な対応について掲載しました。(8/29)

現在、緊急連絡はありません。

今月の前高

第79回高前定期戦

9月19日(金),高崎高校を会場に第79回高前定期戦が開催されました。

いずれの種目も白熱した戦いが繰り広げられ,終盤まで勝負が決まらない展開となりました。

結果として,事前に行われた部対抗も含めて前橋高校が勝利しました。

昨年に引き続く連勝であり,アウェー(高崎高校会場)では34年ぶりの勝利となりました。

切磋琢磨するこの機会は,良きライバルがいてこそ成り立ちます。そんなことを感じる一日でした。

令和7年度 優曇華

7月21日(月)に,昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)において第61回優曇華が開催されました。

優曇華は吹奏楽部,音楽部,ギター・マンドリン部の音楽3部及び大道芸部が日頃の活動の成果を発表する場です。生徒会本部と学芸委員,演劇部,応援団の協力により運営しています。たくさんのお客さんに来場頂き、盛大に開催することができました。ありがとうございました。

※「優曇華(うどんげ)」とは,仏教語で,天上に咲く架空の植物の名前。3000年に1回その花は開くと言われ,本校の応援歌にも高らかに歌われている。これにちなみ,永久にして崇高なる,常に創造性に富んだ前髙独自のものでありたいという願いにより演奏会の名称となっている。

令和7年度入学式

令和7年4月8日(火),温かい春の日差しの中,入学式が挙行されました。入場前はやや緊張した面持ちの新入生でしたが,式典で凛々しく振舞う姿は頼もしいものでした。

第7回Oxbridge研修

第77回卒業証書授与式

令和7年3月3日(月)に卒業証書授与式が開催されました。

あいにくの天候でしたが、多くの来賓と保護者の皆様と在校生が卒業生の門出を祝いました。

卒業生の今後の活躍が期待されます。